Quello pasquale è un cammino ricco di passaggi: per Israele ha rappresentato il passaggio dalla schiavitù del faraone alla libertà di chi è in alleanza con Dio. Per Gesù è stato il passaggio dalla morte alla vita, perché anche noi con lui potessimo passare dalla schiavitù – non più del faraone, ma del male e del peccato – alla libertà dei figli di Dio. Per vivere bene il tempo pasquale come tempo di passaggio, mi pare utile sostare su una pagina della lettera agli Efesini, che declina in modo più concreto il senso e l’orientamento di questo itinerario, mostrandoci come la morte della persona vecchia, affinché possa nascere una creatura nuova, esiga da noi l’assunzione di alcuni atteggiamenti, che mi paiono peraltro molto attuali nel nostro tempo, nella crisi stessa che stiamo attraversando. Mi riferisco a quanto Paolo (o chi per lui, visto che è discussa, e a ragione, l’attribuzione di questa lettera) scrive alla comunità di Efeso, e probabilmente ad altre chiese dell’Asia minore, all’inizio del capitolo 5, nei primi venti versetti. La vita nuova, che ci viene donata in Cristo, si attua in alcuni passaggi che l’autore evidenzia e che possiamo così sintetizzare:

- il passaggio dall’idolatria all’eucaristia (vv. 3-5);

- il passaggio dalle tenebre alla luce (vv. 6-14);

- il passaggio dalla stoltezza alla sapienza (vv. 15-20).

Dall’idolatria all’eucaristia

L’autore della lettera anzitutto sollecita a guardarsi da alcuni vizi che, soprattutto nella polemica giudaica verso il paganesimo, stigmatizzavano una condotta di vita contraria alla fedeltà all’Alleanza. I vizi concretamente sono sei, distinti in due blocchi da tre, e hanno un valore non esaustivo, ma esemplificativo. Il primo blocco: fornicazione, impurità, cupidigia; il secondo blocco: volgarità, insulsaggini, trivialità. Appare subito evidente che il primo trio fa riferimento alla relazione con il proprio corpo e in particolare all’esercizio della propria sessualità; il secondo si riferisce invece all’uso della lingua, alle parole abituali, ai discorsi proferiti. Più che approfondire il significato e la portata esatta di ogni vizio elencato, che –ripeto – ha un significato esemplificativo per evocare una condotta di vita che in modo più complessivo manifesta la lontananza da Dio e la disobbedienza alla sua Parola – val la pena cogliere il loro significato simbolico. Dobbiamo anzitutto sottolineare il rapporto esistente tra l’uso sbagliato della propria corporeità e l’uso altrettanto sbagliato delle proprie parole. Chi vive in modo scorretto il rapporto con se stesso finisce con il compromettere il rapporto con gli altri. Riprendendo l’immagine paolina del corpo di Cristo, al quale la lettera aveva accennato nella prima parte dell’esortazione, dedicata alla comunione ecclesiale (cf. 4,12-15), chi compromette il proprio corpo vivendo una sessualità disordinata, giunge a compromettere il corpo stesso di Cristo, con parole vuote e volgari, che distruggono le relazioni anziché edificare la comunione.

Da notare con cura che tutti questi atteggiamenti sbagliati vengono ricondotti e sintetizzati in un unico peccato, che per la Bibbia è il peccato per eccellenza, quello che origina e dà forma a tutti i nostri errori più circoscritti e puntuali: l’idolatria. L’autore lo afferma al v. 5: «Perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore, o impuro, o avaro – cioè nessun idolatra – ha in eredità il regno di Cristo e di Dio». Che relazione sussiste tra la fornicazione, l’impurità, la cupidigia e l’idolatria? In fondo, in tutti quei vizi, e in altri ai quali i tre esempi implicitamente rimandano, si cela sempre la tentazione di vivere mettendo al centro se stessi e imponendo agli altri il proprio utile, la ricerca di sé, il proprio vantaggio. L’«io» diventa in tal modo il grande idolo che si sostituisce a Dio. Viviamo nella venerazione di noi stessi e di ciò che ci piace anziché entrare nella relazione e nell’adorazione di Dio, autore della vita e donatore di ogni bene. L’«io» diventa signore di se stesso, impedendo di riconoscere l’unica autentica signoria, quella di Dio. Questo atteggiamento compromette tanto la relazione con Dio, quanto la relazione con gli altri. Parole vuote e insulse non sono solamente le parole triviali e oscene, ma soprattutto le parole piene di se stessi e del proprio egocentrismo, incapaci di cercare e di volere il bene dell’altro.

A questo stile esistenziale l’autore contrappone un altro modo di essere, incentrato sull’eucaristia, cioè sulla capacità di rendere grazie. Dietro l’atteggiamento eucaristico, infatti, si cela in radice la consapevolezza di non bastare a se stessi, ma di dipendere dal dono di un altro, anzitutto dal dono di Dio, e poi anche da quel dono che il Creatore ci elargisce attraverso le relazioni che siamo chiamati a intessere con gli altri e con tutte le sue creature.

… il ringraziamento si contrappone radicalmente alla pretesa di riciclare il mondo intero in obbedienza al proprio piacere privato, facendo di questo addirittura un dovere ideale, anzi un criterio di discernimento culturale, addirittura un diritto che consente di invadere sfacciatamente la scena pubblica e di allargarsi in essa. In alternativa a questa idolatria, avida e autoreferenziale, siamo stati abilitati all’eucarestia, che è da intendere come un nuovo modo d’essere. Qui non si tratta soltanto dell’eucarestia nel senso forte del termine con cui siamo soliti indicare la celebrazione per eccellenza, che ricapitola tutto nell’atto liturgico. Qui s’intende piuttosto l’eucarestia come atteggiamento dominante, come modo di relazionamento, come costante, ferma e sincera contemplazione del gratuito: insomma, come la radicale disposizione dell’animo a riconoscersi debitori, e quindi a ringraziare.[1]

Occorre dunque convertirsi dall’idolatria all’eucaristia, passando da un vivere autonomo al vivere creaturale, in dipendenza dal dono dell’Altro e degli altri, che riconosciamo e accogliamo davvero soltanto quando diventiamo capaci di ringraziare, anzi di vivere in una costante e ininterrotta disponibilità al ringraziamento. In fondo, diventare creature nuove significa essenzialmente riconoscere la propria creaturalità. Creatura nuova è proprio chi sa riconoscere di essere creatura. Può sembrare un’affermazione banale o tautologica, ma è essenziale. Essere rinnovati dall’amore significa giungere a riconoscere che siamo creature dipendenti, non in modo passivo ma grato, da quell’amore che ci ha originati e ci custodisce nell’esistenza, e continua a crearci. La prima risposta che siamo chiamati a dare al dono gratuito di Dio è la nostra gratitudine, dalla quale scaturiranno poi molte altre risposte, altrettanto necessarie, ma seconde.

Dalle tenebre alla luce

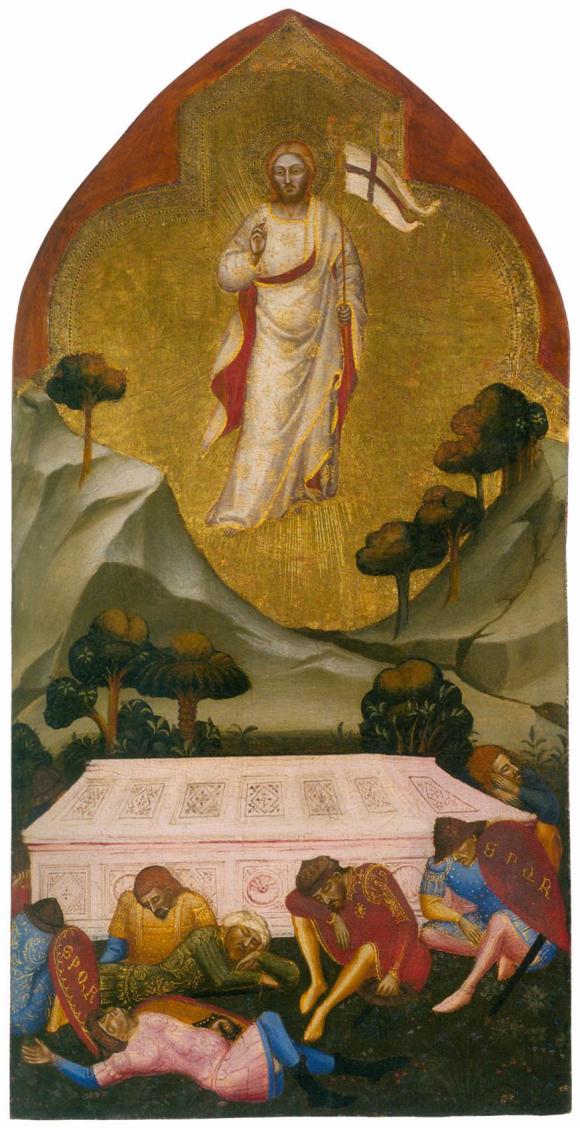

Il secondo passaggio ci fa uscire dalle tenebre e ci conduce nella luce. Nella sezione precedente (4,17-32) la conversione era presentata secondo lo schema «vecchio-nuovo», come passaggio, dunque, dall’uomo vecchio all’uomo nuovo. Ora la medesima dinamica viene espressa con uno schema diverso, non più cronologico, ma visivo: il passaggio dalle tenebre alla luce. L’immagine non va equivocata, la lettera non intende assumere una visione del mondo dualistica, secondo la quale la realtà o la storia andrebbero suddivise in due campi tra loro contrapposti: da un lato il regno delle tenebre, dall’altro quello della luce. Qui il contrasto serve per descrivere la conversione che la persona è chiamata a vivere, passando dalla notte al giorno. Peraltro, nella tradizione cristiana l’immagine assume una chiara connotazione battesimale: il battesimo stesso viene definito «illuminazione». Già Giustino ne parla con questa terminologia nella sua Apologia prima:

Questo lavacro si chiama «illuminazione», poiché coloro che comprendono queste cose sono illuminati nella mente. E chi deve essere illuminato viene lavato nel nome di Gesù Cristo, crocifisso sotto Ponzio Pilato; e nel nome dello Spirito Santo, che ha preannunziato per mezzo dei Profeti tutti gli eventi riguardanti Gesù (LXI,8).

Un’allusione al battesimo è presente anche in questo testo di Efesini, nel quale l’autore cita alcuni versetti di quello che sembra essere un inno battesimale; in esso, insieme alla metafora della luce e dell’illuminazione, ricorre anche la simbologia del passaggio dal sonno alla veglia:

«Svégliati, tu che dormi,

risorgi dai morti

e Cristo ti illuminerà» (5,14).

La vita nuova, come partecipazione alla risurrezione del Signore che ci ridesta dal sonno dell’uomo vecchio, è illuminazione, significa divenire «figli della luce», non soltanto perché ora le nostre opere sono luminose e possono essere compiute in piena luce, senza cercare il nascondimento nelle tenebre tipico di chi trama e compie il male, ma anche perché l’incontro con Gesù, e con il mistero di Dio che in lui si rivela, comporta un diverso modo di guardare e di giudicare. La rinascita battesimale ci dona una nuova e diversa visione, un differente discernimento sul mondo e sulla storia, un altro modo di interpretare e di giudicare la vita. Ci fa passare dalla cecità dell’uomo vecchio, che ha occhi ma non vede, alla visione dell’uomo nuovo, che può accogliere una diversa luce che trasfigura il suo sguardo. Ecco allora che già si annuncia un terzo passaggio, che l’autore sviluppa nei versetti successivi.

Dalla stoltezza alla sapienza

Il terzo invito è a comportarsi «non da stolti ma da saggi, facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono cattivi» (Ef 5,15-16). Evidentemente, una condotta di vita sapiente si qualifica e si manifesta in una molteplicità di atteggiamenti e di comportamenti, di gesti e di parole, di stili di vita e di visioni del mondo. Tuttavia, la lettera ci invita a porre particolare attenzione a un aspetto: vivere bene il tempo, riscattandolo dalla sua vacuità, senza rassegnarsi passivamente a ciò che in esso accade, senza subire il suo inesorabile processo, come se fosse già deterministicamente prestabilito, indipendentemente dalle scelte della nostra libertà. «I giorni sono cattivi», aggiunge l’autore, e dobbiamo considerare questa affermazione non tanto come un giudizio sul momento storico nel quale egli vive, quanto come una costatazione più universale: i giorni, in un certo senso, sono «sempre cattivi», poiché il male, la violenza, l’insipienza degli stolti, continuano e continueranno a essere presenti nelle vicende della storia. Tuttavia, colui che crede in Gesù e nella novità della sua Pasqua, sa di poter rimanere figlio della luce persino nell’ora delle tenebre. Sa, riprendendo le affermazioni dei versetti precedenti, che anche nella notte dei giorni cattivi può comportarsi come «figlio del giorno e della luce» (cf. v. 8; cf. anche 1Ts 5,5), consapevole che «il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità» (Ef 5,9). Il credente può vivere anche questo tempo segnato dalla presenza del male, o comunque caratterizzato da provvisorietà e da instabilità, come occasione favorevole nella quale cercare il Signore, orientando a lui e alla sua salvezza tutto ciò che vive.

Il tempo non è tanto visto come realtà cronologica (chronos), ma nella sua qualità di salvezza inerente ad esso a partire dall’evento pasquale. E dunque, anche se nel tempo oggi prevale il male e la cattiveria (tipico della visione pessimista dell’apocalittica), il cristiano è chiamato a vivere da figlio della risurrezione, controcorrente con la mentalità del mondo, a sfruttare il tempo come occasione di salvezza, trasformando le disgrazie e sofferenze di ogni genere in un «parto» di vita nuova, di momento di grazia, di incontro con Dio. Con la morte e la risurrezione di Gesù, la storia nel suo aspetto negativo è riscattata dal di dentro. Per questo il credente non può assistere passivo, scoraggiato, alle vicende del mondo presente.[2]

Il battesimo non ci sottrare alla storia, non ci fa evadere dalle sue contraddizioni, non ci colloca in un rifugio sicuro e tutelato, al riparo dalla sofferenza e dal male. Ci fa rimanere in tutto questo, ma con uno sguardo diverso, e soprattutto con la sapienza di chi vive ogni tempo, qualunque esso sia, così come è e non come vorremmo che fosse, quale tempo favorevole per camminare in una vita nuova, interpretando e orientando ogni evento nella luce della Pasqua. Noi, certo, abbiamo la necessità e anche il diritto di pregare perché il Signore cambi le situazioni negative, soprattutto per gli altri prima che per noi stessi; spesso, tuttavia, il Signore accoglie ed esaudisce la nostra supplica non cambiando il contesto della nostra esistenza, ma cambiandoci il cuore e lo sguardo con i quali perseverare in essa, facendo anche della prova il travaglio di un parto attraverso il quale veniamo di nuovo generati, abbandonando l’uomo vecchio per essere creature nuove, rinunciando alle opere delle tenebre per essere figli della luce, docili a quella volontà del Signore che siamo chiamati a discernere e alla quale dobbiamo obbedire con sapienza in ogni tempo della nostra vita (cf. v. 17). Vivere bene il tempo significa anche questo: accogliere il primato della realtà. Aderire con la nostra vita alla realtà che si dà, così come si dà. È una delle quattro famose polarità di Francesco: la realtà è più importante dell’idea.

Passaggi e paesaggi

Ecco allora che questi passaggi pasquali disegnano in modo nuovo e trasfigurato anche, per così dire, i “paesaggi” del nostro vivere quotidiano. Il contesto della nostra esistenza diventa anzitutto luogo eucaristico e dunque di ringraziamento. Se l’atteggiamento idolatrico ci induce al possedere, quello eucaristico, aprendoci al ringraziamento, ci consente di accogliere ogni paesaggio esistenziale come dono ricevuto, che deve rimanere tale grazie all’oblatività della condivisione. Gesù ha saputo fare eucaristia e ringraziare persino di fronte alla propria morte, non perché in essa riconoscesse un dono del Padre – tutt’altro! – ma perché ha compreso la possibilità che il Padre gli offriva di attraversarla senza subirla, facendone al contrario il luogo di un dono d’amore più forte dell’odio e del peccato degli uomini. Persino il luogo del peccato più radicale egli lo ha potuto trasformare nello spazio e nel tempo di una salvezza insuperabile. Ecco che cambia il paesaggio esistenziale: ciò che subiamo dal male può essere trasfigurato, se riusciamo ad abitarlo nella radicalità dell’amore. Allora anche le tenebre saranno abitate da una luce che sembra da esse soffocata, ma proprio in questo modo le vince (cf. Gv 1,5). Il tempo, anche quando è caratterizzato da giorni cattivi, diventa il paesaggio di una sapienza abitata dalla speranza. Una sapienza che vuole e sa conferire senso a ciò che è chiamata a vivere, senza la rassegnazione di doverlo solo patire, ma con la speranza di chi desidera e può orientare al bene persino ciò che sembra irrimediabilmente perduto. Si tratta, in fondo, di trasformare il tempo da kronos in kairos. Il kronos è il tempo che passa, con tutto il suo corteo di eventi, positivi e negativi, gioiosi e dolorosi; il kairos è invece il tempo nel quale il Signore passa. Per un credente in Gesù Cristo il vero problema, o la vera sfida, è vivere non il passaggio del tempo, ma il tempo del passaggio del Signore. Quelli che, grazie al testo di Efesini, ho provato a descrivere, prima ancora che essere passaggi che noi viviamo, sono segno del passaggio del Signore nella nostra vita: il passaggio del suo dono gratuito, il passaggio della sua luce che rischiara le tenebre della notte, il passaggio del suo tempo redento. Un passaggio che dona senso nuovo al paesaggio della nostra esistenza. Il termine “senso”, in italiano, conosce tre significati molto diversi, ma tra loro connessi. Il primo non posso che esprimerlo in modo tautologico: senso indica il significato di ciò su cui riflettiamo. Senso designa però anche il senso di marcia di un cammino, esprime dunque un orientamento. Infine – ecco un terzo significato – i sensi corporei e spirituali ci consentono di entrare in relazione con gli altri e la realtà, vedendo, ascoltando, odorando, toccando, gustando. Il passaggio pasquale dall’idolatria all’eucaristia, dalle tenebre alla luce, dalla stoltezza alla sapienza, trasforma il paesaggio della nostra vita perché, nel dono di Dio e del suo passaggio, ci rapportiamo con il reale attraverso sensi rigenerati, capaci di conferire senso e di orientare nella direzione di un diverso senso di marcia, che guarda al futuro con speranza, grazie alla responsabilità di un impegno personale e condiviso. Tutto può ricevere senso, poiché i nostri sensi diventano capaci di rapportarsi al reale orientandolo nel senso, cioè nella direzione della speranza.

[1] P. Stancari, La signoria di Cristo. Lettura spirituale della Lettera agli efesini, Edizioni R-Accogliere, Rende (CS) 2017, pp. 106-107.

[2] G. Rossé, Lettera ai Colossesi. Lettera agli Efesini, Città Nuova, Roma 2001, p. 172.